En 1629, le Batavia, une flûte affrétée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui avait pour mission de rejoindre Batavia (actuelle Jakarta) s'échoue sur un récif au large de l'Australie, après une mutinerie avortée. Tandis que le commandant Pelsaert part chercher du secours, l'apothicaire Jeronimus Cornelisz, aidé par son complice Ariaen Jacobsz, prend le contrôle des survivants et orchestre un massacre. Ce drame, oublié pendant des siècles, ressurgit en 1963 avec la découverte de l'épave qui donna lieu à des fouilles majeures sur le site de Beacon Island.

Un processus de conservation approfondi

Entre 1970 et 1974, sous la supervision de Jeremy Green du Western Australian Museum, plusieurs éléments de l'épave du Batavia ont été récupérés, dont un canon, une ancre et divers objets, ainsi que des poutres situées à bâbord de la poupe. Leur conservation a été assurée par les laboratoires du musée sous la direction successive de Colin Pearson, Neil North, Ian MacLeod, Ian Godfrey et Vicki Richards. Afin de faciliter leur suivi et d'éventuels traitements, les poutres de la coque ont été installées sur une structure en acier conçue et assemblée par Geoff Kimpton, membre de l'équipe de Green. Ce système, complété par une arche de pierre également surélevée du fond marin, a permis d'extraire chaque pièce indépendamment, sans perturber l'équilibre de l'ensemble. Les restes de la poupe du Batavia sont désormais exposés en permanence au Western Australian Museum de Fremantle.

Une réplique fidèle aux Pays-Bas

En parallèle, le chantier Bataviawerf de Lelystad, aux Pays-Bas, a entrepris la reconstruction intégrale du Batavia. Initié en 1985 par le maître d'œuvre Willem Vos, ce projet a mobilisé des centaines de jeunes artisans pour lui redonner vie.

Grâce à l'emploi de techniques et de matériaux d'époque, il a fallu 10 ans pour achever ce bateau en utilisant des techniques, des outils et des matériaux traditionnels. Des documents historiques, des peintures et des spécifications de navires ont servi de base pour construire une réplique aussi fidèle que possible du Batavia. Toutefois, certains détails tels que l'aménagement intérieur du navire, demeuraient inconnus.

Le Batavia a été baptisé solennellement en 1995 par la reine Beatrix. Pour cette cérémonie, elle a utilisé de l'eau de l'océan Indien prélevée sur le site de l'épave du Batavia original de 1628. Aujourd'hui, le vaisseau est accessible aux visiteurs, et son entretien se poursuit grâce à l'engagement de bénévoles et d'étudiants, qui assurent la transmission du savoir-faire traditionnel de la construction navale.

Une réplique de la chaloupe a également été construite et est actuellement exposée au Musée WA de Geraldton.

Artefacts et héritage historique

De nombreux artefacts ont été récupérés lors des fouilles, notamment des canons en bronze, des lingots de plomb, des barres d'argent, des armes et des outils en fer. Ces objets sont exposés au Western Australian Museum et témoignent de la richesse du chargement du Batavia et de la vie à bord.

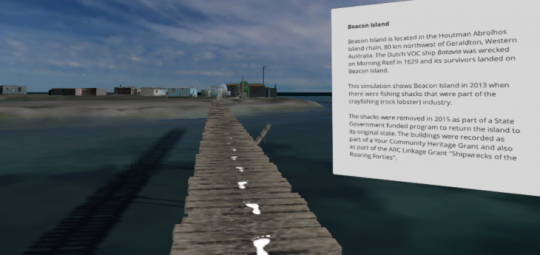

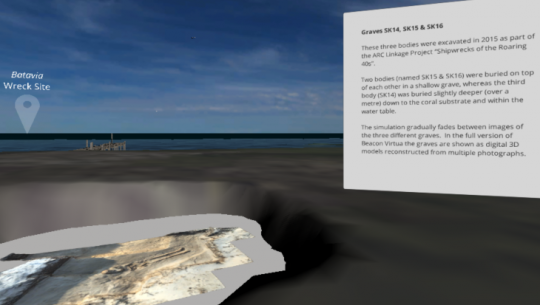

Le site de l'épave et les travaux sur l'île Beacon entre 1999 et 2018 peuvent être vus sur le Beacon Virtua (lien pied d'article), une réalité virtuelle.

Une bande dessinée poignante à découvrir

Le drame du Batavia demeure un cas d'étude en archéologie maritime et en histoire criminelle. Il continue de fasciner historiens, écrivains et cinéastes, en raison de l'ampleur de la tragédie et des leçons qu'elle nous enseigne sur la nature humaine. L'histoire du Batavia a ainsi inspiré une bande dessinée en deux tomes intitulée "1629, Ou L'Effrayante Histoire Des Naufragés Du Jakarta". Le premier chapitre, "L'Apothicaire du diable" (2022), et le second, "L'Île rouge" (2024), retracent de façon romancée le destin tragique du Batavia. Signée Xavier Dorison et Thimothée Montaigne, cette bande dessinée plonge le lecteur dans une atmosphère oppressante où la folie humaine se déchaîne sur un bout de terre perdu au milieu de l'océan. Les illustrations, d'une grande finesse, retranscrivent avec réalisme la rudesse de la vie à bord d'un flute hollandais du 17ᵉ siècle et l'horreur du règne de Cornelisz. L'ouvrage s'appuie sur les récits historiques et les archives de la VOC ce qui offre un témoignage visuel saisissant de cette mutinerie sans précédent.