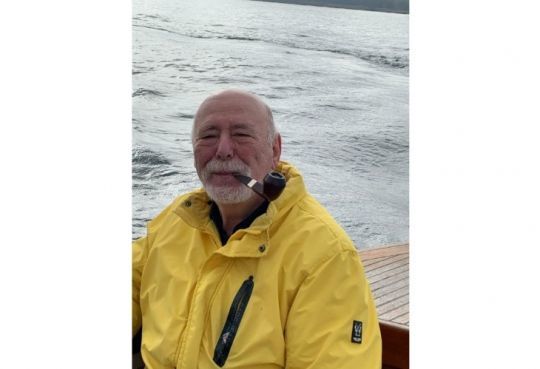

Du rôle sous-estimé de Gustave Caillebotte dans l'architecture navale à l'évolution de la vulgarisation nautique, Daniel Charles a toujours cherché à raconter la mer autrement. Plutôt que de suivre les schémas traditionnels, il propose une lecture où la technique s'inscrit dans une perspective culturelle et où la passion donne du relief à l'histoire. Dans cet entretien, il revient sur ses découvertes, ses réflexions sur la transmission et son regard sur l'avenir de la plaisance.

Vous avez publié une biographie de Gustave Caillebotte, révélant son rôle d'architecte naval. Pourquoi cet angle, et comment son travail vous a-t-il influencé ?

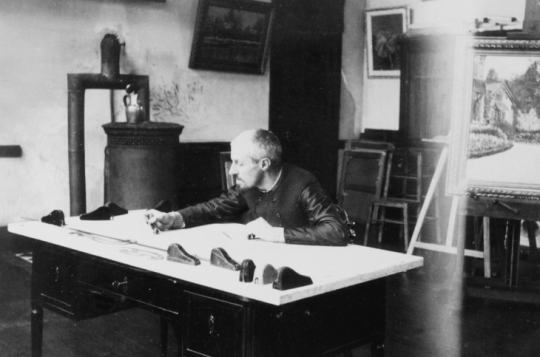

Le Bonhomme est intéressant, même passionnant. Il ne faut pas voir ce bouquin avec les yeux de maintenant. À l'époque, on ne sait rien de Caillebotte. Caillebotte, c'était un tableau, les Raboteurs de parquet, et un legs. Il était beaucoup plus connu pour son testament que pour sa peinture. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des impressionnistes majeurs. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, et ce n'était pas le cas non plus de son vivant.

Quand j'ai commencé à faire cette recherche, il y avait des zones d'ombres invraisemblables. Ma chère Marie Béraud, qui avait fait le catalogue raisonné de Gustave Caillebotte, est tombée de sa chaise quand elle a découvert que Caillebotte était architecte naval. Elle l'ignorait totalement alors qu'elle avait passé sa vie à travailler sur Caillebotte. Par ailleurs, quand je rendais visite à Daniel Beach, qui était le conservateur des collections nationales de timbres en Grande-Bretagne, il me parlait souvent de la collection des frères Caillebotte. Celle-ci se trouve au British Museum, intégrée à la collection de l'homme qui a acquis la collection de timbres des Caillebotte. Depuis 48 ans, les frères Caillebotte figurent parmi les fondateurs de la philatélie. Pourtant, la London Philatelic Society, tout comme le British Museum, ignorait totalement que Gustave Caillebotte était également peintre. Chacun regarde donc dans son petit jardin et n'a pas une vision totale du paysage.

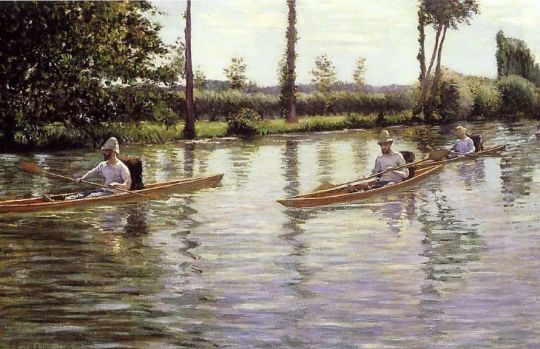

On a fait grosse exposition ''Impressionists on the Water'' qui s'est tenue à San Francisco et au Peabody Essex Museum à Salem, on a quand même eu 250 000 visiteurs. C'était basé sur toute une recherche que j'avais faite, et j'ai beaucoup publié là-dessus. Le rôle que Caillebotte a joué avec le bateau est extrêmement mal perçu. Lorsque nous avons organisé la première rétrospective de Caillebotte dans le Nord de l'Europe, à Bram, Copenhague, puis à Brooklyn, les Allemands se sont montrés beaucoup plus ouverts. Ils ont même fait venir une réplique de 30 mètres carrés de Caillebotte. Nous avons exposé toutes les demi-coques taillées par Caillebotte sur un mur, entre autres.

Comment définiriez-vous un ''bateau d'intérêt patrimonial'' ? Est-ce une notion culturelle, technique, esthétique, ou autre ?

J'ai fait la définition de ce qui fait un bateau d'intérêt patrimonial. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce bateau représente quoi ? Il est sûr que pour le Sangria qui a fait le tour du monde avec un chauffeur de taxi, cela a une signification, mais ça ne veut pas dire que tous les Sangria ont la même. Qu'est-ce que ce bateau a fait ? Quelle influence a-t-il eue ? Au-delà du concept de bateau d'intérêt patrimonial, inventé par Gérard d'Aboville, et auquel j'ai apporté ma contribution technique, ce qui me semble essentiel, c'est que, dans le bateau, ce n'est pas le bateau qui compte, mais le geste. Prendre un bateau ancien, comme les classes J qui courent aujourd'hui ensemble, soulève des questions. Par exemple, le propriétaire de Velsheda a rallongé son bateau parce qu'il était un peu plus petit que les autres et qu'il souhaitait en avoir un plus grand.

De même, un broker a convaincu un propriétaire de restaurer Ranger, mais en l'alourdissant de 40 tonnes et en arrondissant le pont pour aménager suffisamment d'espace. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de retrouver vraiment les gestes authentiques.

Quand vous prenez le cas de Mariquita, c'est tout à fait typique. Ils ont repris le seul 19 mètres J qui existait encore. Je l'avais connu auparavant sur une vasière en Angleterre ; tout le monde l'avait connu, c'était une vache sacrée. Ils ont décidé de refaire le bateau, non pas pour gagner les régates de bateaux classiques en Méditerranée avec des winches électriques et tout le ''tintouin'', mais pour se battre mentalement avec Edward Fickman, son skipper en 1912. Ils ont donc fait un bateau de 31 mètres de long, avec une bôme de 22 mètres pesant le poids d'une Rolls Royce. Ils ont fait ça pour le faire naviguer à la main. Ils ont retrouvé le geste d'une manière un peu surprenante parce que la première fois où les 18 hommes d'équipage ont voulu monter à la main la grand-voile de 450 kilos, ils n'ont pas réussi à se coordonner avant qu'ils ne se mettent à chanter. Le geste. C'est l'authenticité du geste qui est important.

Vous avez au musée maritime de La Rochelle Joshua, le bateau de Moitessier. Le Joshua d'aujourd'hui, c'est la coque d'origine faite par Mehta. Le bateau est classé monument historique. Je peux vous dire, pour l'avoir très bien connu à l'époque de Bernard, que vous n'avez plus le geste. D'abord parce que quand on rentrait dans le bateau, il fallait rentrer par le haut du rouf. La cloison arrière du rouf était de la tôle de 3 mm. Vous rentriez par le haut, avec le bout de l'orteil, vous essayiez de toucher le bout de tube qui servait de marche le long de la cloison. Vous vous appuyez là-dessus. Et puis, comme le bout de tube avait été poli par les orteils de Bernard depuis des années, vous glissiez, et vous preniez les 3 mm de tôle entre les deux jambes ! Maintenant, vous rentrez dans Joshua, c'est comme dans un bateau moderne. Effectivement, c'est normal que Joshua soit modernisé parce que c'est un bateau qui navigue, qui prend des tas de gens et il faut que ce soit sûr. Aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec le Joshua d'origine avec ses mâts fait avec des poteaux télégraphie, ses haubans avec des serre-câbles et la demi-douzaine de vélos qu'il y avait sur la plage avant, dans la marina de Sausalito, lorsque Bernard y était. Se pose donc, effectivement, le problème de la survivance de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va faire avec les AC 75 aujourd'hui ? Quel futur ont-ils ?

Quel regard portez-vous sur la vulgarisation nautique actuelle, entre réseaux sociaux, YouTube et nouvelles formes de narration ? Que faudrait-il transmettre aux jeunes générations ?

Quand j'étais jeune, je trouvais que les vieux ne comprenaient rien. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette position donc je me sens un peu la dernière personne pour juger. Cependant, j'ai été très frappé, au cours des douze années où j'ai enseigné à l'école d'architecture à Nantes, de constater combien la curiosité des étudiants diminuait. En 12 ans, j'ai vu cette curiosité s'effilocher, et j'espère qu'elle réapparaîtra mais il semble que peu de gens soient réellement passionnés. La passion semble désormais être un privilège des plus âgés. Je ne me plains pas personnellement mais je trouve cela un peu décevant. Les gens d'aujourd'hui semblent ne plus vraiment sortir des sentiers battus, ils n'explorent pas tellement de nouveaux horizons et c'est dommage.

On sépare trop souvent la technique du plaisir. Pourtant, la technique, c'est une aventure en soi. Elle peut être passionnante, et ce qui apporte, c'est le souffle, la vie. C'est finalement le plaisir que l'on va accorder aux bateaux qui les rends vitaux. J'ai écrit un énorme livre, une aventure un peu grotesque et asociale d'un certain point de vue. Le personnage principal de ce livre est un homme qui, dans les années 1930, se rend en Polynésie. C'est un peintre professionnel. Dans son carnet de croquis, il dessine à l'horizontale. D'un côté de la page, on trouve des piquets d'hôtels polynésiens dessinés au crayon et, sur la page d'en face, il y a une section d'un moteur à vapeur vertical avec les deux cylindres l'un sur l'autre. Ce qui est fascinant, c'est qu'il trouve la même poésie dans les motifs sculptés polynésiens et dans une mécanique parfaitement conçue. Je crois qu'il faut vraiment aborder la technique de cette manière : chercher la poésie dans la technique. Il faut voir l'excitation, le merveilleux. Si on ne cherche pas à comprendre comment les choses fonctionnent, on perd cet aspect magique. Personnellement, dans mes écrits pour les revues nautiques, mais aussi en tant qu'animateur, j'ai toujours cherché à raconter la technique comme une véritable histoire d'amour.

Les étreintes du piston et du cylindre peuvent être intenses, tout comme la relation entre l'homme et le bateau.

Avez-vous un regret nautique : un bateau que vous n'avez pas construit, une idée que vous n'avez pas poussée, ou un récit que vous n'avez pas écrit ?

Ce ne sont pas des regrets. Il faut faire des choix. Il y a seulement des décisions à prendre. J'ai débusqué un aventurier, Hans von Meiss-Teuffen. C'est lui qui a réalisé les premières longues navigations de plus de 130, 140 jours sur des bateaux de plaisance. Et le tout en pleine guerre, ce qui rend son exploit encore plus remarquable. C'est un homme exceptionnel. Je l'ai trouvé, j'ai effectué des recherches sur lui et j'ai consacré un sujet complet à sa vie dans les cours que je donne. Par ailleurs une amie, Karine Bertola, biographe d'Ella Maillart, a fait une découverte intéressante : Hans von Meiss-Teuffen et Ella Maillart avaient été plus que potes dans la fin de leur vie. Karine a sorti un excellent livre sur les navigations d'Ella Maillart l'année dernière et j'espère qu'elle ira jusqu'à écrire un ouvrage complet sur Hans von Meiss-Teuffen, en s'appuyant sur les documents qu'elle a retrouvés. Ce serait une belle histoire à raconter.

Après avoir passé votre vie à décortiquer l'histoire du yachting, comment imaginez-vous l'avenir de la plaisance dans 50 ans ?

Je ne suis pas très optimiste, à vrai dire. Cela dépend vraiment des standards, mais dans l'ensemble, je pense que la plaisance n'est pas bien orientée. Autrefois, elle était un mode de vie, mais aujourd'hui, on en fait un sport. Jusqu'aux années 80, on tirait environ 320 000 exemplaires de revues nautiques par mois, principalement sur papier. Aujourd'hui, on en sort à peine 80 000. Avant, des gens achetaient plusieurs revues nautiques par mois pour s'informer, vivre le nautisme au quotidien. Ce n'est plus le cas. Il y a quelques années, en 2012, j'ai eu l'occasion de naviguer sur la Côte d'Azur mais je n'ai vu ni dériveur ni autre. Toute la base populaire a disparu.

Un des chiffres les plus secrets, c'est celui des clubs nautiques qui ont disparu en France, notamment sur les fleuves, au cours des 50 dernières années. Cela n'intéresse pas la Fédération Française de Voile. Ce qui l'intéresse, ce sont les compétitions, les médailles et… l'argent. Un club de 50 membres en bord de fleuve ne génère pas d'argent mais c'est pourtant là que se trouvent les racines de la plaisance. J'ai par exemple appris à naviguer sur la Meuse. Nous avons formé un petit club avec quelques amis dans une vieille péniche. Aujourd'hui, ce club est devenu l'un des plus prestigieux de Belgique mais en France, la navigation fluviale est en déclin. Seule la mer semble intéresser, dominée par la compétition et, bien souvent, par une culture bretonne un peu hégémonique.

Comment aimeriez-vous que l'on résume votre parcours jusqu'à l'heure actuelle ? Historien des bateaux, architecte, chroniqueur, passeur de mémoire… ou simplement l'homme qui a toujours navigué à contre-courant ?

Je ne sais pas si l'on peut dire que j'ai navigué à contre-courant. J'ai simplement suivi ma route, sans chercher à révolutionner quoi que ce soit. Je ne me considère pas comme un révolutionnaire. J'essaie de rester honnête. C'est à vous de juger, finalement.