Né en 1949 à Watermael-Boitsfort en Belgique, Daniel Charles a dédié sa vie à l'étude du patrimoine nautique. Architecte naval et journaliste, il est l'auteur de près de trente ouvrages faisant autorité dans l'histoire du yachting et de ses innovations techniques. À travers une carrière jalonnée par des collaborations et des recherches approfondies, notamment sur les multicoques et leur introduction en Coupe de l'America, il nous livre un parcours façonné par plus de 60 ans d'expérience et de passion.

Vous êtes né a Watermael-Boitsfort en Belgique et avez commencé à collaborer avec la presse dès l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui, à cette époque, vous poussait déjà à explorer le milieu nautique ?

J'ai su que je voulais faire du bateau quand j'avais 6 ou 7 ans mais je n'ai pu commencer à naviguer qu'à partir de 13 ans. En fait, mon premier intérêt portait davantage sur l'architecture navale que sur la navigation. L'envie de comprendre les bateaux, et je ne voyais pas de raison de faire autre chose. C'était une façon de voyager. C'était un problème technique intéressant. C'était une façon de s'ouvrir au monde. Après, quand j'ai commencé à naviguer, le fait de rechercher le vent, d'écouter comment ça va se passer... Je trouvais ça irrésistible. Avec mes parents et mon frère, on a construit un Fireball dans la chambre des parents, au deuxième étage. On a dû démonter la fenêtre pour le descendre le long de la façade ! J'ai beaucoup aimé le Fireball, modèle que j'avais choisi. J'avais presque 14 ans, et j'étais déjà très intéressé par les scows.

On a été les premiers à importer deux scows d'Amérique en 1996. C'était avant qu'on en fabrique pour la Mini Transat. Le scow de classe E reste, pour moi, le summum du dériveur. Les réglages sont complexes mais je pense que mes deux meilleurs souvenirs de bateau sont en scow.

Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scow ? Un scow de classe E, c'est 8,50 m de long, environ 80 cm au garrot, 2,20 m de large. Deux dérives, deux safrans. 350 kg. 27 m2 de voilure. Donc, la même voilure qu'un Dragon, mais pour 8 fois moins de poids. C'est une façon de concevoir un monocoque qui se rapproche du catamaran puisque le scow a une forme qui lui permet d'équilibrer le centre de carène au maximum. Ce sont des bateaux totalement extraordinaires. Je n'ai pas du tout été étonné de voir cette solution s'imposer en Mini Transat, puis maintenant en Classe 40 et en IMOCA. C'est une façon de naviguer tout à fait différente. Ça m'a marqué beaucoup. Sans doute plus que les catamarans, les trimarans ou les praos. Même si j'ai été très actif dans le développement des praos, le scow est vraiment une machine totalement magique.

Entre 1970 et 1982, vous avez dessiné une quinzaine de bateaux aux caractéristiques extrêmes, comme Tahiti-Douche (le plus grand Prao du monde en 1980) ou Eka Grata (en 1981 le premier prao de croisière). Quelles étaient vos lignes directrices en matière de conception navale ? Quelles contraintes techniques ou créatives vous fixiez-vous ?

J'étais au départ de la Transat de 1968. J'avais 19 ans. J'ai vu le tout premier prao atlantique, Cheers, prendre le départ. Je me suis dit : c'est une façon totalement idiote de se suicider. Sauf que le bateau est arrivé troisième de la Transat. C'était la première fois qu'un multicoque faisait un podium sur cette course. Ça m'a ébranlé. Ça montrait bien que je n'avais rien compris au film.

Une année, je suis allé voir Dick Newick. À Martha's Vineyard, il m'a fait faire un tour en voiture pour me montrer les lieux où avait vécu Joshua Slocum. Pendant cette balade, il m'a expliqué son principe du prao et j'ai été très convaincu. Le prao, c'est un trimaran à une coque, mais avec une capacité d'emport de charge assez exceptionnelle. Par la suite, Cheers pourrissait alors je l'ai ramené en France. Le bateau est aujourd'hui classé monument historique. C'est un parcours particulier de voir le bateau concourir, puis, 40 ans plus tard, d'être l'expert du patrimoine qu'il le pousse pour qu'il soit reconnu comme patrimoine historique. Ça montre la vitesse des idées, du progrès.

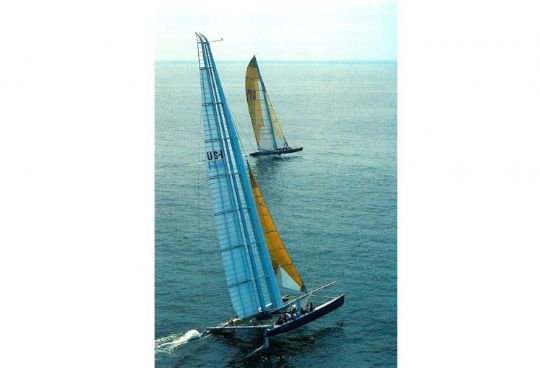

Sir Robin Knox-Johnston a été le premier à faire le tour du monde en solitaire sans escale en plus de 312 jours trouve que l'accélération de l'architecture navale est tout à fait vertigineuse. Quand le catamaran est arrivé dans le Coupe de l'America, on s'est fait insulter d'une façon invraisemblable. C'était une trahison. Il y a quelques années, j'ai proposé à un musée américain d'exposer cette histoire : silence radio. Alors que, quand on a fait Stars & Stripes 88, c'était complètement futuriste. Un catamaran avec une voile rigide, avec une douzaine de volets. On l'a fait faire chez Rutan, l'usine aéronautique qui venait de fabriquer l'avion du premier tour du monde sans escale.

C'était extraordinaire de passer des chantiers de mon enfance qui sentaient le bois à une usine qui construisait, en même temps que l'aile d'un bateau pour la Coupe de l'America, des drones pour l'Égypte et un bimoteur à atterrissage court pour transporter les troupes. Aujourd'hui, pour faire le tour du monde en solitaire sans escale, il faut cinq fois moins de temps qu'en 1970. Aucune génération avant nous n'a connu une telle accélération.

Pour vous, à quel moment une innovation devient-elle pertinente dans la conception navale : lorsqu'elle performe, ou lorsqu'elle s'inscrit dans une logique historique ?

On n'a pas à juger. Prenez l'exemple de Stéphanie Kowlek, laborantine chez DuPont. Dans les années 1960, elle reprend des expériences sur les polymères en se disant que ce polymère est vraiment étrange, qu'il y a quelque chose à creuser. Elle s'acharne, convainc un spécialiste des filières d'essayer d'en tirer un fil, ce qu'il refuse d'abord, craignant d'endommager sa machine. Finalement, il accepte. Ce fil, c'est le Kevlar. Aujourd'hui, on dit que Stéphanie Kowlek a inventé le Kevlar. Mais en réalité, elle ne l'a pas inventé au sens strict. Le procédé utilisé pour ses premiers tests n'est pas celui qui a été retenu ensuite : il y avait trop de déchets, trop d'irrégularités. D'un autre côté, quand elle a inventé le Kevlar, ce qui l'intéressait, c'était de sortir ce polymère, de voir ce qu'il y avait dans le ventre et d'en faire du fil. En tant qu'inventeur, elle ne pensait absolument pas qu'on pourrait en faire des gilets pare-balles, des voiles, des tissus.

L'invention, c'est assembler des choses a priori sans rapport. L'innovation naît de ce mélange. Et à chaque fois, ce sont des profils très différents qui contribuent à son émergence. Mais ce qui est fascinant avec l'innovation, c'est qu'au final, c'est le public qui décide. Ce n'est pas l'inventeur qui tranche. C'est l'utilisateur.

En 1987, vos recherches juridiques ont permis l'introduction des multicoques en Coupe de l'America. Comment avez-vous perçu la résistance des puristes ? Était-ce une victoire du droit ou de la vision ?

C'était un peu une victoire à la Pyrrhus. Certes, on avait un petit business qui fonctionnait très bien. On venait de vivre l'une des plus belles éditions de la Coupe de l'America en 86-87. C'était une foire extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, il a fallu tout remettre à zéro. Un moment de tension énorme. Revenons sur l'innovation ; les spécialistes sont parfois les plus mauvais juges en la matière. Prenez d'ailleurs la Coupe de l'America. On lance l'IACC (International America's Cup Class), ces successeurs des 12mJI.

Un groupe d'experts se réunit pour établir la nouvelle jauge mais surtout, pas question d'utiliser du carbone pré-imprégné parce que cela impose une cuisson à température élevée, donc un surcoût énorme. La jauge limite donc la température de cuisson des coques à 75 degrés. En 1990, quand la jauge IACC est adoptée, il faut entre 105 et 110 degrés pour travailler le carbone pré-imprégné. 5 ans plus tard, on sait le faire à 60 degrés. Mais la jauge, elle, n'a pas bougé. Résultat : tout le monde passe au pré-imprégné. Les coques passent de 4 tonnes à 1,8 tonne. Le poids total ne change pas, donc ces 2,2 tonnes gagnées sont mises dans la quille. Conséquence immédiate : on a besoin de moins de largeur de coque. Ces bateaux, conçus pour mesurer entre 4,50 m et 5 m de large, se retrouvent à 3,60 m. Alors, est-ce que c'était une innovation nécessaire ? La question n'a pas vraiment d'importance.

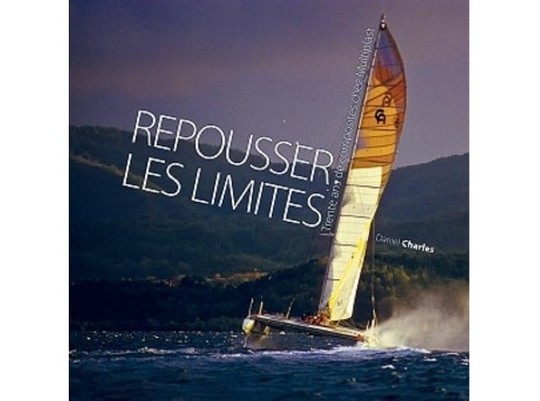

Vous avez consacré un ouvrage à Multiplast et à Gilles Ollier. Qu'est-ce qui vous fascine le plus : la matière, l'homme ou le chantier ?

Cela faisait des années que j'avais suivi de près le développement de la course au large hors règles... hors ''establishment''. Beaucoup de coureurs avaient fait leur mémoire. Et ça ne me satisfaisait pas vraiment. Je pensais que la bonne façon de raconter cette histoire des débuts de cette course au large libre, c'était par un chantier. Quand j'ai eu l'occasion de faire le livre sur les 30 ans de Multiplast, ça répondait parfaitement à mon attente. J'ai toutefois exigé qu'on puisse raconter le bon et le mauvais, les réussites et les ratées. Au départ, ils m'ont demandé de faire ce bouquin qui devait se tirer à 400 exemplaires en mini-édition. Finalement, on en a tiré 2000 exemplaires et ça a été leur carte de visite pendant 15 ans.