En 1968, le Sunday Times annonce le Golden Globe Challenge, la première course autour du monde en solitaire et sans escale, une épreuve extrême qui pousse les marins à affronter les 3 grands caps sans assistance. L'exploit de Francis Chichester en 1966-67 qui avait bouclé un tour du monde en solitaire avec une escale en 226 jours avait déjà captivé les esprits. Mais cette fois, la promesse est plus grande : une consécration ultime attend celui qui réussira ce périple sans jamais toucher terre.

9 skippers se lancent, parmi eux des figures emblématiques de la course au large : Bernard Moitessier, Robin Knox-Johnston, Nigel Tetley… et un outsider, Donald Crowhurst. Ingénieur et entrepreneur britannique, il a peu d'expérience en haute mer mais nourrit une ambition folle : concevoir un trimaran révolutionnaire et prouver qu'il peut rivaliser avec les plus grands.

Aujourd'hui, le nom de Donald Crowhurst est souvent associé à la fraude et à la supercherie. Pourtant, son histoire est avant tout celle d'un homme confronté à un dilemme insoutenable. Engagé dans une aventure qui le dépasse, il se retrouve pris au piège de ses propres illusions et de la pression du monde extérieur. Plutôt que d'admettre l'échec, il entretient l'apparence d'une course victorieuse en repoussant sans cesse l'instant de vérité. Mais au bout du compte, face à l'ampleur du mensonge et à l'isolement de l'océan, il prend une décision radicale : cesser de fuir et affronter la réalité, quitte à s'y perdre.

Ce premier volet retrace les débuts de son aventure, ses aspirations et les premiers obstacles qu'il a dû surmonter.

Un pari risqué et un trimaran mal préparé

L'histoire débute à l'automne 1968, lorsque Donald Crowhurst, ingénieur en électronique sans expérience nautique notable, décide de prendre le départ de la première édition du Golden Globe Race, une course autour du monde en solitaire et sans escale promettant une récompense de 5 000 £ au navigateur le plus rapide. Seule condition : les concurrents doivent partir d'un port britannique entre le 1er juin et le 31 octobre 1968 et revenir au même endroit. Cette course, lancé par le journal The Sunday Times, attire des navigateurs aguerris mais Crowhurst, père de famille et jusque là navigateur du dimanche à bord d'un sloop de 20 pieds baptisé Pot of Gold, se lance dans cette aventure en dépit de son manque de préparation. Mais avant tout, il lui faut un bateau.

Après avoir essuyé un refus du comité du Cutty Sark pour emprunter le Gipsy Moth IV, il se tourne vers une autre solution : un trimaran, qu'il considère comme l'embarcation idéale, bien qu'il n'en ait jamais manœuvré un. Pour financer son projet, il réalise alors ce qui pourrait être son plus grand tour de force.

Alors que son entreprise Electron Utilization bat de l'aile et que son principal investisseur, Stanley Best, réclame son remboursement, Crowhurst retourne la situation à son avantage. Plutôt que de s'effondrer sous la pression, il le convainc que la meilleure façon de récupérer son argent est d'investir dans la construction de son bateau. L'entreprise met alors en avant l'utilisation du trimaran comme un banc d'essai pour ses innovations, tout en soulignant que la visibilité générée par sa participation à la course contribuerait au succès de ses projets.

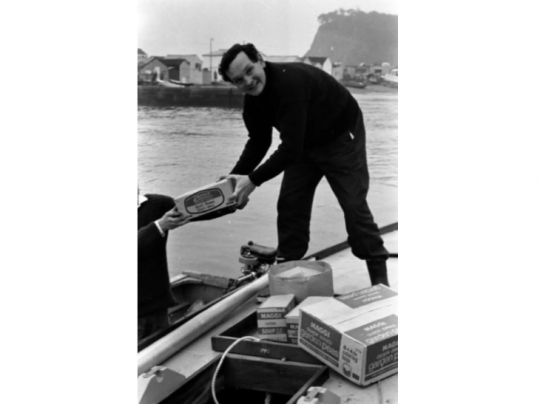

Toutefois, un aspect moins favorable de l'accord réside dans le fait que le prêt est garanti par Electron Utilization, ce qui implique qu'en cas d'échec, l'entreprise risque la faillite. Crowhurst parvient ainsi à réunir les fonds nécessaires pour Teignmouth Electron, un trimaran construit par Cox Marine dans l'Essex et équipé par JL Eastwood dans le Norfolk. Son retard devient évident : à la fin du mois de juin, alors que le chantier Cox commence tout juste la construction des coques, Ridgway, Blyth et Knox-Johnston sont déjà en mer, engagés dans leur tour du monde.

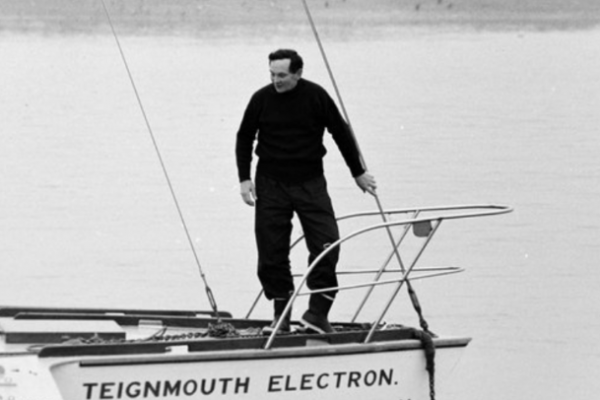

Teignmouth Electron, trimaran dont Crowhurst a fait lui-même les plans, est un bateau mal conçu. Loin des standards des voiliers de course, il présente de nombreux défauts structurels, qui, dès les premières heures en mer, mettront à l'épreuve sa solidité et sa capacité à tenir le cap. Aucune des inventions ingénieuses que le skipper novice avait imaginées pour le bateau n'était connectée, y compris le sac de flottaison au sommet du mât qui était censé se gonfler en cas de chavirage du bateau. En dépit de cette construction douteuse, Crowhurst, par son audace, était parvenu à obtenir un financement et des sponsors qui voyaient en lui un navigateur capable de réaliser l'impossible.

Mais dès le départ, l'inexpérience de Crowhurst se révèle. Il évolue sur le pont de son trimaran, donnant l'image d'une silhouette précipitée et désorganisée alors qu'il se lance dans ce challenge fou. Quelques instants plus tard, il revient sur ses pas pour s'attaquer au démêlage des drisses de son foc et de sa trinquette, coincées au sommet du mât. Le 31 octobre 1968, il quitte enfin le port de Teignmouth, en Angleterre, pour un voyage qui durera près de 9 mois ; le début de ses ennuis.

L'agonie technique du Teignmouth Electron

Très rapidement, Crowhurst se trouve confronté à la dure réalité de la navigation en solitaire. Teignmouth Electron souffre de nombreux problèmes techniques. Deux jours après son départ, alors qu'il est encore en vue des côtes de Cornouailles, les premiers soucis techniques commencent. N'ayant aucune pièce de rechange à bord, il doit démonter d'autres composants de la machine pour réparer.

Quelques jours plus tard, à mi-chemin du golfe de Gascogne, il se rend compte que le compartiment avant de l'une des coques est envahi par l'eau qui s'infiltre par une écoutille défectueuse. Peu après, d'autres compartiments commencent à fuir, et n'ayant pas pu se procurer la tuyauterie adéquate pour les pompes de cale, il n'a d'autre choix que de les vider à l'aide d'un seau.

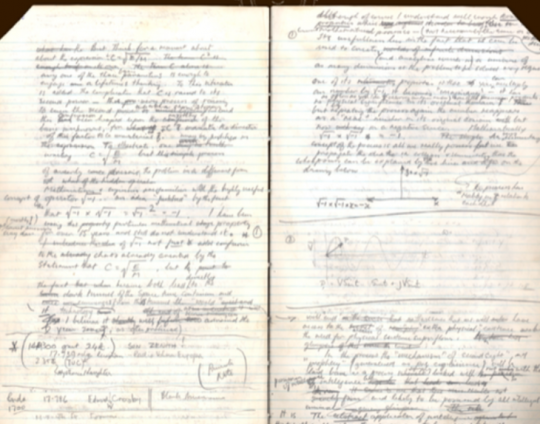

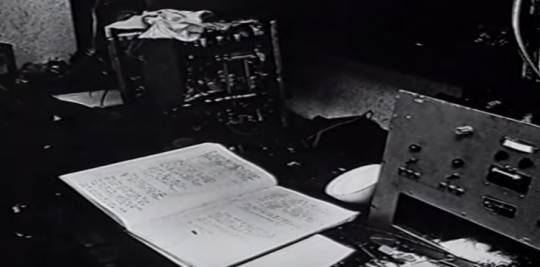

Deux semaines après son départ de Teignmouth, son générateur tombe en panne, victime de l'eau d'une autre trappe qui fuit. ''Ce foutu bateau est en train de tomber en morceaux à cause d'un manque d'attention aux détails techniques !!!'', écrit alors Crowhurst dans son journal. Quelques jours plus tard, après avoir dressé une longue liste de réparations à effectuer, il conclut que ses chances de survie, s'il continuait, étaient de 50-50 au mieux. L'idée d'abandonner la course commence alors à prendre forme ; pourtant dans le film qu'il tourne, tout va bien.

Crowhurst se retrouve dans une impasse. Abandonner maintenant signifierait non seulement la fin de sa réputation, mais aussi la faillite de son entreprise et la perte de sa maison hypothéquée, pour lui et sa famille. Renoncer n'est donc pas une option envisageable. Il prend vite conscience que ses prévisions de vitesse étaient largement irréalistes : il pensait pouvoir parcourir 220 milles par jour mais en réalité, il ne parvient à en couvrir que la moitié, même dans de bonnes conditions.

Rattraper les autres concurrents ou espérer une victoire devient de plus en plus improbable, à moins qu'un événement exceptionnel ne survienne. La course vers le cap Horn devient alors un piège de plus en plus étroit. Face à une mer déchaînée, Crowhurst prend la décision de ne pas affronter les vagues et de ne pas naviguer dans le sens de la course. Plutôt que de rebrousser chemin, ce qu'il sait être un aveu d'échec, il choisit une stratégie radicale.

Le piège de la falsification

Ainsi, après seulement 5 semaines en mer, Crowhurst commence à falsifier sa position. À partir du 5 décembre, il crée un faux journal de bord en calculant des trajectoires fictives à l'aide de son sextant et de sa boussole, mais sans jamais quitter sa position réelle.

Pour rendre sa supercherie crédible, il suit les prévisions météorologiques des zones concernées et rédige des commentaires fictifs comme s'il vivait réellement les conditions qu'il décrit. La grande tromperie prend ainsi son envol. Après quelques jours de préparation, il se sent assez confiant pour envoyer son premier communiqué ''erroné'', prétendant avoir parcouru 243 milles en 24 heures, un nouveau record mondial pour un navigateur solitaire. En vérité, il n'a couvert que 160 milles, un record personnel certes, mais loin d'un exploit mondial.

Pendant que Crowhurst progresse lentement dans l'Atlantique, son double imaginaire a déjà contourné le Cap de Bonne-Espérance et se dirige vers l'Océan Indien. Peu à peu, grâce à des malentendus et des manipulations de son agent au Royaume-Uni, ses positions deviennent de plus en plus fantaisistes, jusqu'à donner l'illusion qu'il pourrait bien remporter la course.

En parallèle, le véritable Crowhurst erre toujours dans l'Atlantique, caché exactement dans la zone qu'il avait évoquée quelques semaines plus tôt comme étant idéale pour un navigateur voulant dissimuler sa position et truquer son tour du monde. Le 29 mars, il atteint son point le plus au sud à quelques kilomètres des Malouines, à 8 000 milles de chez lui, avant de commencer sa remontée vers l'Atlantique. Afin d'éviter que ses signaux radio ne soient interceptés, il reste silencieux pendant près de 3 mois, entre mi-janvier et début avril, prétextant une nouvelle panne de générateur.

Le trimaran Teignmouth Electron devient alors un vaisseau fantôme, sa route effacée par les manipulations. Crowhurst a fait le choix de "survivre" sur place. Il s'arrête même dans une baie isolée près de Buenos Aires, en Argentine, pour se procurer des pièces nécessaires à la réparation de l'une des coques, qui commençait à se détériorer. Bien qu'il ait été accueilli et enregistré par les autorités locales, cet arrêt, en violation des règles, passe inaperçu.

Mais ces mensonges ne peuvent durer indéfiniment. L'épuisement mental et physique de Crowhurst commence à peser lourdement, alors qu'il perd tout contact avec la réalité. L'océan, autrefois une source de liberté, devient une prison étouffante.

Dans le second volet de ce reportage, nous nous pencherons sur la dérive psychologique de Donald Crowhurst, pris au piège de ses propres mensonges et de l'isolement. Alors qu'il tente de maintenir l'illusion du succès, l'histoire de sa fraude se transforme en un calvaire mental, une spirale infernale qui le conduira à une ultime décision.