La langue des marins, riche et dynamique, est profondément ancrée dans l'Histoire. Dès le 12e siècle, des documents en ancien français révèlent l'existence d'une terminologie spécifique aux marins, bien que cette langue ne soit pas encore entièrement définie à l'époque. Cette langue technique a évolué au rythme des avancées en architecture navale et des transformations sociales des communautés maritimes. Voyons comment les "gens de mer", regroupant une multitude de métiers, chacun avec son propre vocabulaire distinct, ont contribué à enrichir cette langue au fil des siècles et des innovations techniques.

Une langue polyvalente et évolutive

La langue des marins est un langage polyvalent, englobant plusieurs métiers tels que charpentier, maître-voilier, navigateur, pêcheur... Elle devient technique lorsqu'elle décrit les embarcations, leur architecture et leur propulsion, et scientifique lorsqu'il s'agit de navigation.

Dès le Moyen Âge, des sources attestent l'existence de cette microsociété maritime avec son lexique spécifique.

À mesure que les navires se diversifiaient et se complexifiaient, tant en structure qu'en propulsion et en fonction, le personnel navigant formait une société de plus en plus complexe, reflétée par un lexique décrivant sa catégorisation professionnelle et hiérarchique. Ce lexique n'est pas fermé, malgré la diversité des spécialités au sein des gens de mer. Au 19e siècle, un pêcheur en mer, appelé marin-pêcheur, utilisait plusieurs vocabulaires correspondant à ses diverses activités : un vocabulaire de marin pour manœuvrer le bateau, un vocabulaire de pêcheur pour les techniques de pêche, et un vocabulaire de charpentier pour réparer son bateau.

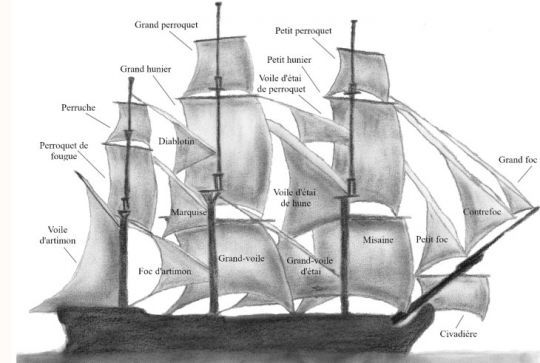

Cette richesse lexicale était particulièrement visible sur les grands voiliers des 18e et 19e siècles, qu'ils soient de guerre ou de commerce. Les équipages, composés de manœuvriers, d'officiers, de charpentiers, de canonniers, d'écrivains et de cuisiniers, formaient une microsociété à bord, chacun apportant son propre vocabulaire.

Un vocabulaire riche d'influences

Le vocabulaire maritime n'est pas uniforme et varie selon les contextes socioprofessionnels. Par exemple, dans la marine de guerre, on parle de "commandant", tandis que dans la marine marchande, on utilise "capitaine", et chez les marins-pêcheurs, le terme est "patron". Sur les grands voiliers, ce lexique s'est progressivement standardisé, tandis que les marins-pêcheurs continuent d'employer des termes spécifiques influencés par les dialectes régionaux.

Jusqu'au 16e siècle, le lexique maritime était divisé en deux grandes zones géolinguistiques : les marins du Ponant (côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique) utilisaient un vocabulaire issu des dialectes de langues d'oïl, marqué par une forte influence germanique. En revanche, les marins du Levant (littoraux languedocien et provençal) parlaient un lexique maritime occitan enrichi de nombreux emprunts des langues méditerranéennes, notamment de l'italien. Ce n'est qu'à partir du 17e siècle, grâce aux échanges techniques et linguistiques entre le Ponant et le Levant, qu'une terminologie française propre aux vaisseaux et aux galères a émergé.

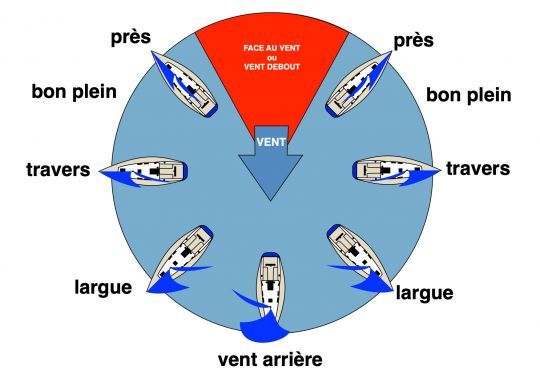

Le lexique maritime présente des particularités qui le rendent parfois difficile d'accès pour les non-initiés. Il utilise des mots courants avec des sens spécifiques, tels que "mouiller une ancre" ou "raidir un cordage" au lieu de "tendre un cordage". De nombreux termes sont d'origine étrangère, notamment francique, scandinave, néerlandaise, italienne et anglaise. Ce lexique se caractérise également par la formation de mots dérivés à partir d'un terme technique unique, comme "bouline" qui a donné naissance à "bouliner", "boulinage", "boulinier" et "boulinette". De plus, il comporte des emplois grammaticaux spécifiques, tels que "naviguer au près" ou "faire route vent arrière". Ces particularités contribuent à la richesse et à la complexité du vocabulaire maritime.

Un lexique adapté face aux transformations des sociétés maritimes

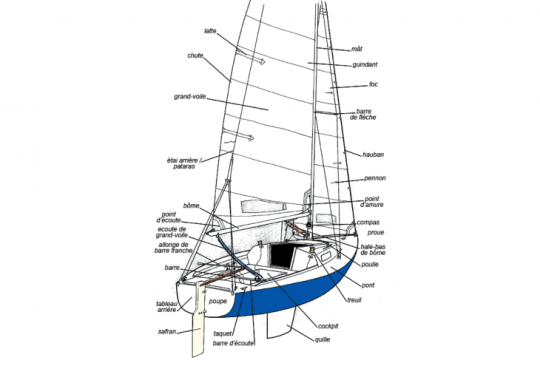

Le lexique maritime possède une dimension internationale, influencée par les voyages des techniques et des marins à travers les continents. Ce passage lexical, transmis de marins à marins, rend souvent leur compréhension totalement opaque pour ceux qui n'évoluent pas dans le monde maritime. Par exemple, le terme de gréement "hauban", désignant les cordages robustes qui maintiennent le mât latéralement, provient du vieux scandinave "höfuðbenda", composé de "höfuð" (tête) et "benda" (lien), signifiant ainsi "lien du sommet (du mât)". Le sens originel de ce mot n'était compréhensible que pour les locuteurs de la langue scandinave. Lorsqu'il est passé dans la langue d'oïl, il a été directement adopté comme un terme technique de marine, renforçant la spécificité et la complexité du vocabulaire maritime pour les non-initiés.

La langue des marins est particulièrement dynamique. Bien que le monde maritime puisse sembler conservateur, attaché à ses coutumes et traditions, les métiers de la mer ont constamment dû s'adapter aux évolutions techniques, aux changements des écosystèmes et aux exigences économiques. Les marins ont modifié leur vocabulaire en réponse à ces mutations : des termes obsolètes ont été abandonnés, tandis que de nouveaux mots ont été empruntés ou créés pour désigner des réalités émergentes. Ces changements sont surtout visibles dans l'évolution des embarcations ayant servi sur les mers et les fleuves à travers le globe. Plus les bateaux devenaient complexes et diversifiés sur le plan architectural, plus le vocabulaire s'enrichissait de termes techniques pour nommer chaque pièce.

Les grandes innovations dans la propulsion des navires ont également entraîné un renouvellement substantiel du lexique, notamment lors de la transition de la marine à voile à la marine à vapeur, puis au moteur diesel.

Le vocabulaire de la marine à voile a perduré plus longtemps chez les marins-pêcheurs, car les voiliers ont continué à être utilisés pour la pêche jusqu'aux années 1960. Aujourd'hui, ce lexique survit grâce à la plaisance, bien que ce domaine ait introduit de nombreuses créations et emprunts lexicaux, surtout provenant des pays anglophones comme l'Angleterre, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.