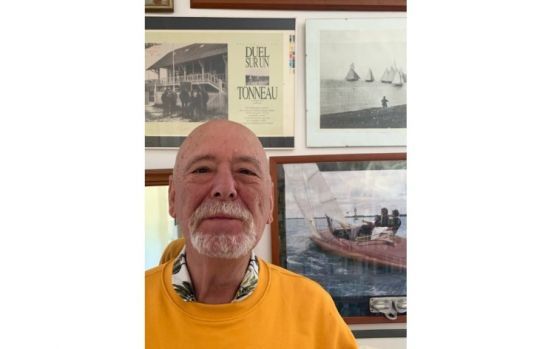

Daniel Charles a couvert la Coupe de l'America aux côtés de Jean-François Fogel, dirigé le Conservatoire international de la plaisance et soutenu le premier doctorat français sur l'histoire du yachting. Entre réflexions sur l'innovation et amitié avec Éric Tabarly, son parcours est celui d'un passeur de savoirs, toujours en quête de nouvelles façons de raconter la mer et ses bateaux. Entretien avec cet historien qui, tel un archiviste de l'âme du nautisme, s'est forgé dans l'obstination et la curiosité.

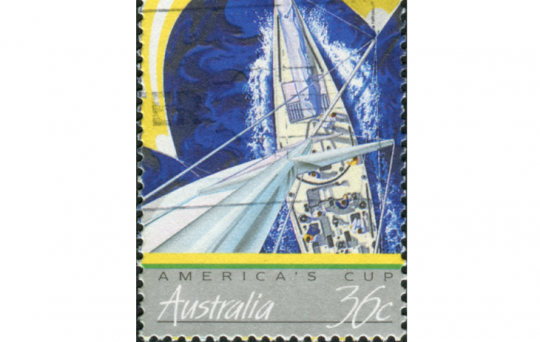

En 1987, vous recevez le prix CFCA pour votre reportage sur la Coupe de l'America dans Libération, avec Jean-François Fogel. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette aventure journalistique ? Avez-vous toujours écrit ''contre le vent'' ?

Non, j'ai toujours écrit. Même si il m'a fallu très longtemps pour accepter qu'au fond, de nature, j'étais davantage un écrivain qu'un journaliste. Il m'a fallu 70 ans. J'ai aussi longtemps jonglé avec la langue. L'anglais a été ma langue de travail et d'écriture pendant des années. Ce n'est que pour mes deux derniers ouvrages que je me suis véritablement remarié avec le français. Ça m'a permis d'accepter certaines choses.

Lors de la Coupe America, Jean-François Fogel, alors journaliste à Libération a demandé qui était le mieux renseigné sur cette course. À l'époque, j'avais monté un réseau informel de journalistes pour échanger des informations entre gens qui ne se parlaient pas nécessairement. J'étais le mieux renseigné. Il a installé son bureau face au mien et m'a embringué dans l'aventure de ''Libé''. Notre couverture a été un succès. Nous avons trouvé tous les scoops qu'il y avait à dénicher et raconté l'histoire avec suffisamment de dynamisme pour toucher un large public.

Les Américains étaient venus avec une peau artificielle pour limiter les turbulences. Un revêtement doté de micro-stries, générant de petites turbulences pour atténuer les plus grosses. Ce ne n'était pas évident à raconter au grand public. Heureusement, notre rédacteur en chef de l'époque était exceptionnel. Il m'a laissé faire deux pages entières d'hydrodynamique théorique. À la surprise générale, les ventes ont augmenté. Même si c'était du boulot. Il ne suffisait pas d'aligner des faits ou de cocher une liste d'informations à ne pas oublier. Il fallait transformer cela en récit, en aventure. C'est ce que nous avons fait. Un très bon souvenir.

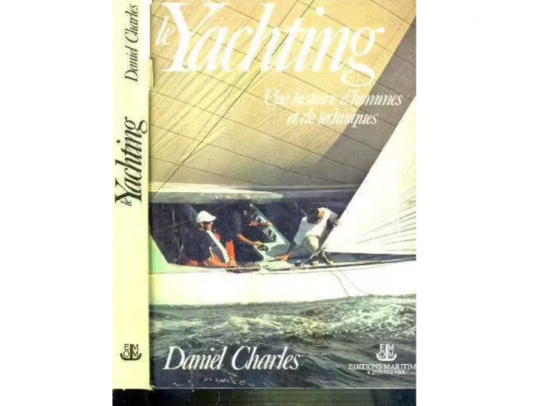

En 2003, vous soutenez à La Rochelle le premier doctorat français consacré à l'histoire du yachting. Comment cette idée vous est-elle venue ?

J'organisais depuis plusieurs années un colloque sur l'histoire de la plaisance à Nantes. J'ai souvent rencontré des étudiants en histoire passionnés par le yachting. Beaucoup me disaient qu'ils souhaitaient faire une thèse sur ce sujet, mais leurs directeurs leur conseillaient de ne pas le faire. Puis, la décision européenne de validation des acquis m'a donné une opportunité. Je me suis donc tourné vers La Rochelle où une professeure que je connaissais a accepté de diriger ma thèse. C'est comme ça que j'ai commencé.

Vous écrivez en préambule de votre thèse : ''Pour un historien du yachting, j'ai un état d'esprit déplorable. Je n'aime pas les vieux bateaux''. Est-ce une provocation ou un rejet d'un certain fétichisme historique ?

Évidement c'est une provoc'. C'est une façon de rappeler que même les vieux bateaux étaient jeunes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas un bateau qui est né vieux. La nostalgie n'est pas une discipline historique. Cela obscurcit les choses. On trouve des vieux bateaux qui sont épouvantables et d'autres qui sont des délices.

Il y a très longtemps, pour mon 40e anniversaire, on m'a offert un tour dans un biplan Tage-Moss qui avait été construit exactement 10 ans avant que je ne naisse. Et donc, vous êtes là dans un biplan, ça se passe en Australie, il fait chaud, vous êtes en bras de chemise. Vous vous rendez compte que d'un point de vue économique, par rapport aux avions modernes, c'est ridicule, mais sur le moment même, c'est un chef-d'œuvre. La façon dont les commandes sont coordonnées, l'homogénéité des commandes... C'est un avion qui était moderne au moment où il est sorti. Et quand on a fait le conservatoire de la plaisance, le seul critère de sélection des bateaux, c'était uniquement ceux qui étaient modernes au moment où ils sont apparus. On peut se poser des questions, par exemple, prenons le cas de Suhaili, le bateau de Robin Knox Johnson lors de la Golden Globe en 1968. Suhaili est née vieux. Ce n'était pas un bateau moderne quand Robin l'a construit à Bombay dans les années 65-65, mais l'utilisation qu'il en a fait était totalement moderne. Il n'y a donc pas uniquement les formes de la coque ou l'architecture. Et c'est ça qui est intéressant.

Que révèle, selon vous, l'histoire du yachting de nos sociétés modernes ?

Lors de la rédaction de ma thèse, le choix du sujet n'a pas été simple. En tant qu'écrivain, j'avais l'habitude de vivre de ma plume donc j'essayais d'exploiter à fond mes sujets. Ma directrice de thèse me disais qu'il fallait aller plus loin. C'est ainsi que j'ai opté pour l'histoire du yachting comme modèle représentatif du progrès. L'idée était de prouver que le progrès existe en tant que tel, qu'il est modélisable et que l'histoire du yachting constitue un modèle valable. Et d'un coup, alors que la thèse est quasiment terminée, je découvre au travers de toutes ces réflexions qu'apparaissent des contingences d'innovation ; des critères par lesquels on ne peut pas prédire que l'innovation va arriver ici, mais on peut prédire qu'elle va passer par là. Il faut étudier le progrès comme si c'était un animal ; ça permet de le comprendre.

Éric Tabarly vous appelait ''l'encyclopédie vivante de la plaisance''. Quel fut votre rapport personnel avec lui, et que vous a-t-il appris ?

Comme vous le dites, mon rapport avec lui était ''personnel''. Pendant 30 ans, j'ai tenu une chronique dans une revue belge qu'il recevait gratuitement. C'était la première chose qu'il lisait chaque mois. Cela le faisait rire. Et puis, il avait aimé mes bouquins. Je lui faisais voir les bateaux d'une autre façon. Naviguer avec Eric, était une expérience. Nous avons organisé un rallye de bateaux classiques sur la Gironde, puis un second. Pour ce deuxième rallye, on se demandait quel bateau emmener.

Quelques années auparavant, j'avais repéré deux scows en bois dans le Middle-West. J'avais un acquéreur pour l'un des deux, un vieux scow, et j'ai proposé à Patrick Tarbaly, le frère d'Eric, d'acheter l'autre. On a ouvert le container à Bordeaux, au départ du rallye de la Gironde. L'un des bateaux était pour Eric, l'autre pour son frère. Eric s'est retrouvé devant ce scow où rien n'était comme d'habitude. Tout fonctionnait différemment. Par exemple, un scow étant rectangulaire, lorsqu'il gîte, il ne lofe pas. Ce qui demande de l'attention, ce n'est pas de garder la grand-voile bordée mais de maintenir le foc bordé car c'est ce qui empêche le bateau de chavirer. On avait un ami journaliste anglo-américain qui avait fait pas mal de scows, qui a expliqué comment cela marchait à Eric. J'ai dû faire la traduction car l'anglais n'était trop le truc d'Eric. En scow, par petit temps, le barreur doit se mettre sous le vent avec une fesse mouillée. Si tu as les fesses sèches, tu n'es pas au bon endroit pour faire gîter le bateau. Eric s'est retrouvé sur le scow comme s'il avait connu ça toute sa vie. C'était absolument surprenant de voir à quel point il se l'était approprié. Il avait une connaissance encyclopédique des bateaux et moi, je lui présentais des choses d'une autre manière que celles qu'il connaissait. C'était cela qui l'intéressait. Cela le faisait rire et il adorait rire.

Vous avez dirigé le Conservatoire international de la plaisance à Bordeaux, alors le plus grand musée nautique au monde. Quel était votre projet muséal ?

On avait 13 000 m2. Pendant les 3 années où le conservatoire a fonctionné avec moi, nous avons eu environ 980 mètres linéaires de bateaux, sans compter les moteurs, les objets... J'ai toujours été intéressé par les expositions. Par exemple, j'avais réalisé une exposition sur la Coupe de l'Amérique. En 1985, 86 et 87, les Français s'étaient vraiment investis dans la compétition et un comité français avait même commandité quelqu'un pour faire une exposition sur la Coupe de l'Amérique à la corderie de Rochefort. La personne leur à claqué dans les doigts et ils sont venus chercher le pompier de service en lui disant : tu as 7 semaines pour concevoir et réaliser l'exposition. Comme le maire devait partir en vacances, il a réduit le délai à 5 semaines. Finalement, nous avons réalisé cette exposition et elle a même été présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Par la suite, le secrétaire général de la Fédération des Industries Nautiques à l'époque, Henri Bourdereau, avait exprimé le souhait de voir la création d'un poste de conservateur des industries nautiques. J'ai donc travaillé sur ce projet.